鮮乳標示爭議,鮮乳跟新鮮無關?(下)

延續上週的鮮乳文章,上週分享了鮮乳的成分爭議,今天就著重在近期通過的法規來跟大家討論,到底怎樣才算「鮮」乳。根據衛福部食藥署 2025 年公告修訂的《食用動物乳、保久乳、調味乳、乳飲品及乳粉品名及標示規定》:只有同時符合下列條件的液態牛乳,才能標示「鮮乳」必須是國產牛乳(生乳)。必須簽訂契約收乳,由乳廠統一收購並檢驗。必須取得下列任一官方標章:鮮乳標章、CAS(優良農產品標章)、產銷履歷。因此進口液態乳即使新鮮,也不得標示「鮮乳」。國產羊乳即使殺菌方式一樣,也不得標示「鮮乳」。

爭議點這不就來了

(一)名稱定義與消費者認知落差,鮮乳的鮮跟新鮮無關

「鮮乳」名稱原應直觀代表「新鮮」或「短期有效保存」。但現行法規將「鮮乳」僅定義為 未濃縮或還原之液態牛乳,且需國產與取得標章,與實際新鮮度、殺菌方式、保存期無必然關聯。UHT 殺菌可放數月仍叫「鮮乳」,國外低溫空運巴氏殺菌乳卻不能叫,形成認知混淆。

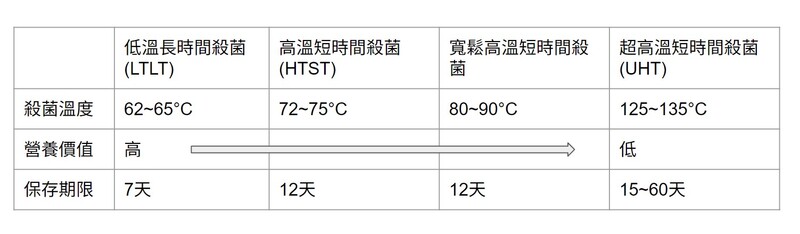

講到殺菌方式就是一重點,因為目前國產的鮮乳殺菌方式幾乎都是UHT,一般國內可能因為想要強調新鮮把效期設定大概在14天以下,但國外相同殺菌方式卻能放到60天,顯然有刻意的意圖,政策實施後,會不會突然把效期延長了,那就有趣了。

(圖源:自製)

(二)產業保護政策的爭議

將「鮮乳」品名限定於國產牛乳並強制綁定標章,實際上是一種產地保護措施。有人認為此屬合理保護國內產業,避免便宜進口沖擊。但也引發國際貿易公平性疑慮,可能被視為非關稅貿易障礙。

(三)對小農、自產自銷及多元市場的排擠

小型牧場、在地農會乳品、學校牧場、試驗場自產自銷等,若無簽訂契約收乳、或未通過乳廠統一申請,無法申請鮮乳標章或農產品驗證,就無法標示「鮮乳」。也排除了國產羊乳即使品質優良、殺菌合格,在取得農產品驗證前,也只能標示「羊乳」,不許冠「鮮」。

(四)契約限制酪農自主交易

多數乳廠與酪農的契約規定「生乳不得外調」,限制酪農將契約外多餘乳自製或賣給其他加工場,壓縮市場多元發展與地方品牌機會。

(圖源:photoAC)

公平與正義面觀點

(一)產業保護 vs. 自由競爭

支持者認為:台灣乳業規模小,若不給予標章及名稱保護,容易遭進口乳品以低價搶市。「鮮乳」名稱保留給國產,可維護農民收入與本土酪農生計。

反對者認為:應以資訊透明、公平競爭為基礎,不該用模糊名稱替產業築起壁壘。可以靠產地標示或品質標章自信行銷,而非以名稱排除其他來源。且國內多數牧場的乳是交給三大品牌,是否政策有優惠大廠的意圖。

(二)消費者知情權

名稱應該清楚揭示乳品來源、製程與殺菌方式,讓消費者用資訊選擇。而不是用模糊的「鮮」字混淆,讓消費者以為全部的殺菌方式的牛乳都是「真鮮乳」。

(三)羊乳與少數利基產業權益

法規將幾乎將「鮮乳」獨佔給牛乳,是典型政策差別對待。對致力發展羊乳產業者而言,不允許以「鮮羊乳」行銷,明顯影響市場拓展。

(四)農民自主與契約正義

契約制度目前幾乎是乳廠訂單式收購,不允許酪農自由外銷。公平交易的角度認為,酪農應有更多選擇權,可以把多餘生乳交由不同加工廠或自營加工。

目前台灣的殺菌方式與品牌分布:

大家可能不知道,鮮乳的風味濃純香,主要是因為殺菌不同所造成的,殺菌溫度越高,梅納反應越多,風味就更濃,多數國產鮮乳的殺菌方式為 UHT(超高溫瞬間殺菌)就會有所謂的濃純香,但少部分鮮乳可以真的品嘗到牛乳的原味,大家不妨試試看。

(圖源:自製)

結論與後續政策思考

台灣鮮乳標示新法,雖以提升消費者辨識與保障產業為由,強化品名與標章連結,但因名稱混淆、殺菌方式所有標示但對消費者意義不大、排除多元產品及羊乳等因素,已引發公平與正義層面爭議。

長期而言,建議逐步朝向:品名與殺菌方式並列,如「鮮乳(巴氏)」「鮮乳(UHT)」產地、契約、驗證標章資訊強制標示,改用輔助性而非排他性作法。放寬契約收乳限制,保障酪農可依市場多元化發展。讓羊乳等非牛乳產品也可取得鮮乳認證標示。讓鮮乳真的跟新鮮有關。