太魯閣國家公園保育成果發表會登場 與慈大攜手推動震後植生復育

太魯閣國家公園管理處今(3)日舉辦「113年度保育研究成果發表會」,儘管去年連續遭遇0403地震與多起風災等天災衝擊,在各保育研究團隊通力合作下,仍成功完成多項關鍵研究工作,成果豐碩,展現太管處對生態保育的堅定承諾。

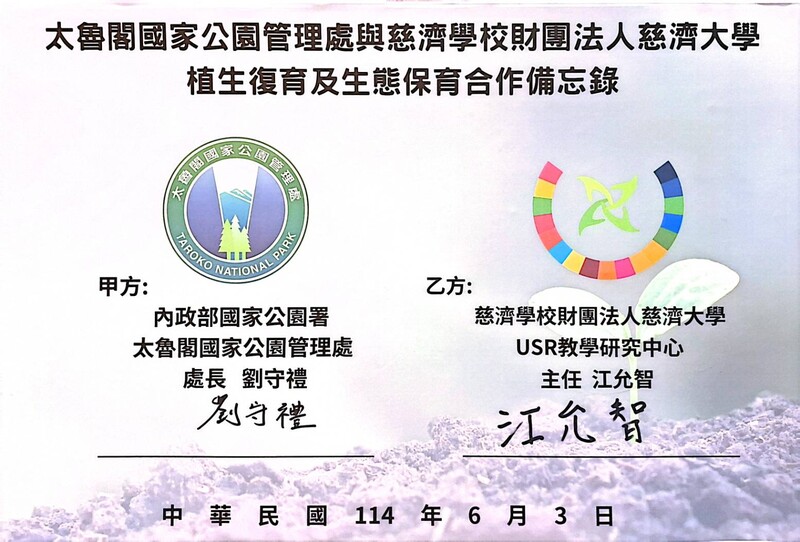

發表會中,太管處與慈濟學校財團法人慈濟大學USR教學研究中心正式簽署「植生復育及生態保育合作備忘錄」。雙方將本於平等互惠原則,攜手推動0403地震後的植生復育行動,深化在地生態保育、學術研究與教育推廣,為重建自然生機與生物多樣性注入專業力量與永續思維。

本次發表會呈現多項保育研究成果,涵蓋外來種植物監測、山椒魚保育、原民參與的動物資源管理、以及長期森林樣區監測等,以下為亮點摘要:

由臺灣大學王俊能教授團隊執行的「合歡山區外來植物現況與花粉干擾研究」指出,區內發現20種外來植物,其中以大羊蹄分布最廣,白花三葉草、貓兒菊、葦狀羊茅等亦常見。研究顯示,貓兒菊已深入原生植物棲地,影響授粉機制,導致原生植物繁殖受阻,建議應儘速移除以降低生態衝擊。

太魯閣國家公園為山椒魚物種多樣性最豐富的區域,本次由臺灣大學朱有田教授團隊執行保育監測,調查族群遺傳結構與地景關聯。結果發現南湖山椒魚具高度遺傳特殊性,但族群規模小、棲地侷限,易受人為干擾,建議應限制特定區域內人類活動,以維護其永續生存條件。

東海大學林良恭教授團隊在三棧、西拉岸等地設置紅外線相機監測野生動物資源,並與三棧部落合作辦理4場保育工作坊與2場保育培力課程,深化部落參與、建立互信關係。透過原民傳統知識與科學方法結合,推動野生資源永續利用。

太魯閣國家公園植群永久樣區設立已逾30年,此次特別委託慈濟大學張木林助理教授團隊進行複查,記錄不同海拔森林植被在氣候變遷下的演替趨勢。資料將成為未來環境教育與政策研擬的重要依據。

太管處表示,希望透過本次發表會,讓更多關心自然生態的民眾與學界了解太魯閣地區的自然資源現況及研究進展,進一步凝聚全民保育共識,攜手守護這片得天獨厚的山林寶地。