食品過敏原,你真的看懂了嗎?——從交叉汙染談起

_large.jpg)

近年來,越來越多人因為「食物過敏」受到困擾。對某些人來說,一小口花生或一點牛奶成分,就可能引發嚴重的過敏反應,甚至危及生命。雖然台灣已規範 11 大類必須標示的過敏原(如牛奶、花生、堅果、蛋類、甲殼類等),但實際生活中,真正的風險往往不是來自「看得到的成分」,而是來自 「交叉汙染」。

(圖源:pexels)

什麼是交叉汙染?

交叉汙染指的是 食材或餐點在處理過程中,因為共用器具、設備或環境,而沾染到過敏原。

舉例來說:

1.使用同一把刀先切了花生糕,再切蛋糕,即使蛋糕本身不含花生,仍可能殘留花生蛋白。

2.餐廳油炸區若同時炸炸蝦與薯條,薯條就可能含有甲殼類的過敏原。

3.食品工廠的生產線若沒有徹底清潔,上一批的乳製品殘留,也可能進入下一批標示「不含乳成分」的食品。

(圖源:pexels)

對過敏體質的人來說,這些「微量」也可能帶來大麻煩。

為什麼過敏原這麼棘手?

過敏原的挑戰在於:它不像細菌或化學汙染,可以靠高溫或烹煮去除。

只要有蛋白質殘留,就可能誘發免疫反應。人體反應的敏感度差異很大,有些人需要攝取到一定量才會出現症狀,但對高度敏感者,微克(mg 以下)的劑量就可能造成急性過敏。

消費者可以怎麼做?

1.仔細閱讀標示

目前台灣強制標示的 11 大過敏原包括:甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋類、芝麻、大豆、堅果、麩質穀物、亞硫酸鹽類、魚類。

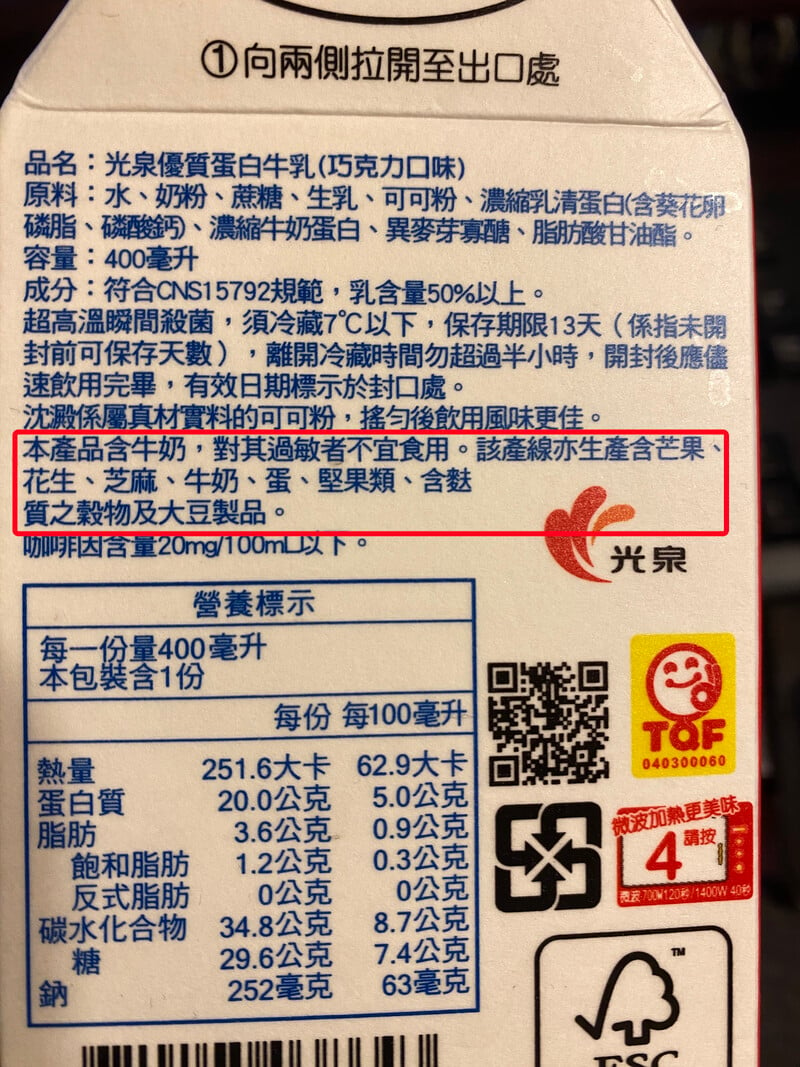

但要注意,有些產品會額外標示「本產品生產線亦處理花生、牛奶」等警語,這就是交叉汙染的風險提示。

此外也可以進行過敏原檢測,確認自己對哪些食材過敏,以防萬一

2.外食時要詢問

在餐廳或小吃店,主動詢問是否有共用油鍋、刀具或調味料。

國際間已有「無過敏原廚房」的概念,台灣雖還少見,但消費者的詢問能促使店家更重視。

過敏原議題的另一面,是食品業者與餐飲業的責任。

1.工廠端:必須建立完整的「清潔驗證流程」,確認生產線在更換產品後,確實去除殘留。隨者國際化的狀況,台灣許多食品都是出口的,不同國家的過品源要求不太相同,而最容易做到的檢驗方式是檢查產線清洗過後是否有蛋白質殘留,才能確認產線是否清洗乾淨。

另外一些通路甚至會要求,過敏原的食材與非過品源的食材必須分開儲存,避免交叉污染,如果有進行出口或是出貨到台灣的大型通路,過敏原的管理就相當之重要。

2.餐飲端:應有分色刀具、專用器皿,或至少在菜單上明確標註可能含有的過敏原。

3.標示透明:不僅要依規定標示 11 大過敏原,也應主動標示「可能含有」或「與某某過敏原共線」的風險。

(圖源:pexels)

結語:讓過敏者能安心吃飯

食物過敏不是少數人的問題,而是一個日益普遍的公共健康議題。隨著飲食多元化、國際化,越來越多人可能會因為遺傳或環境因素而出現新的過敏反應。

食品安全,不只是避免農藥、細菌或化學物質,更包括「讓過敏患者能安全用餐」。

下一次看到食品包裝上的「可能含有花生」標示,不要覺得麻煩,過敏反應可能很嚴重到危害生命,隨著台灣過敏原的修法並強制標示及國際對過敏原規定日益嚴謹,就可以知道這是個重要的事情。