林保署花蓮分署揭開臺灣狐蝠秘密生活

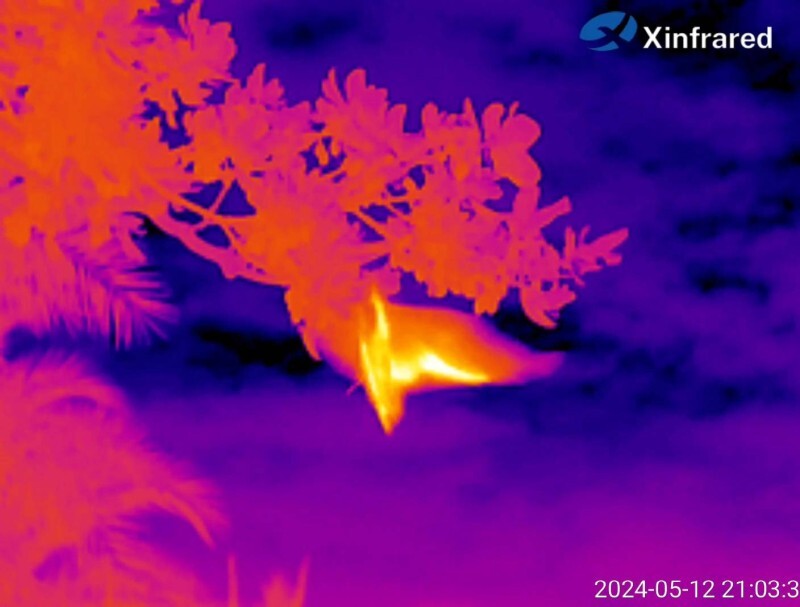

夜幕降臨,花蓮市的天空中常有一群安靜的飛行者掠過。牠們不是飛鳥,而是臺灣體型最大的蝙蝠—臺灣狐蝠。其頭形似狐、翼展可達一公尺,是《野生動物保育法》列名的瀕臨絕種保育類野生動物,並被2024年《臺灣陸域哺乳類紅皮書名錄》評定為「國家極危受脅(NCR)」等級。近年來,在花蓮市區重現蹤跡,成為臺灣本島唯一能長期觀察到狐蝠的城市棲地,為都市生態保育帶來驚喜。

林業及自然保育署花蓮分署近年將臺灣狐蝠列為「生態綠網」推動計畫中的重點保育物種,並與國立臺北大學、台灣蝙蝠學會及洄瀾風生態公司合作,完成「花蓮地區臺灣狐蝠族群監測與棲地利用」研究。結果顯示,花蓮地區狐蝠族群約有166隻,且呈現穩定趨成長勢,顯示花蓮的都市綠帶環境已能提供穩定的棲息與覓食條件。

研究團隊透過DNA分析、無線電與GPS追蹤技術,記錄狐蝠的活動軌跡與生態習性。二年間共採集逾千份食渣與排遺樣本,發現多數個體具有高度棲地忠誠性。其中一隻雄蝠「阿明」已連續五年在同一區域活動,展現明顯的地盤穩定性。

另有9隻裝設發報器的狐蝠,活動範圍多集中於1平方公里內,白天停棲於固定樹木,夜間覓食範圍穩定。牠們主要取食瓊崖海棠、大葉山欖與欖仁樹果實,充分利用花蓮市內的公園、校園與行道樹所構成的城市綠色廊道。

研究期間亦觀察到雌蝠「嘉嘉」與雄蝠「麻吉」共棲於同一棵可可椰子樹上,罕見的互動畫面顯示,狐蝠具有豐富的社會行為。研究成果不僅揭開這種大型蝙蝠在都市中生存的秘密,也證明花蓮市的綠地配置具備支持野生動物族群穩定發展的潛力。

花蓮分署指出,花蓮市區擁有良好的綠帶連通性,使狐蝠能在都市中繁衍棲息,展現人與自然共榮的可能。分署長黃群策表示,許多人第一次看到體型龐大的狐蝠停棲在樹上時,常會感到驚訝甚至害怕,但牠們其實是城市裡珍貴的生態夥伴。「狐蝠取食果實與花粉,能幫助植物授粉與種子散播,是維繫森林生態的重要角色」。

花蓮分署進一步指出,保育不只是禁止傷害,更要營造讓人與野生動物都能安心生活的環境。花蓮的公園綠帶與都市樹海正提供狐蝠穩定的棲息與覓食條件,這樣的人與自然共存,正是永續城市最美的風景。

花蓮分署積極培訓在地監測團隊,推動公民科學參與。研究期間共辦理「臺灣狐蝠生態保育研究」課程與野外實習,吸引包括護管員、志工與在地居民等超過700人次參與。黃群策表示:「這不只是科學研究,更是一場公民行動。當更多人了解並尊重狐蝠的存在,離人與自然和諧共存的理想更近一步。」

研究團隊則建議,未來城市綠地管理應兼顧生態連通性與植物多樣性,並納入氣候變遷對植物物候的影響,以確保狐蝠食物來源穩定。花蓮分署也將持續推動都市綠帶維護與棲地復育,營造更適合狐蝠與人共同生活的健康環境。

【臺灣狐蝠小檔案】

體型:臺灣最大型蝙蝠,翼展可達1公尺

食性:以果實、花朵、花粉及樹葉為食

行為:夜行性,日間倒掛樹上休息,夜間外出覓食

原生地:綠島;現於龜山島、花蓮市區有穩定族群

保育等級:瀕臨絕種保育類野生動物,國家極危受脅(NCR)

(照片由林保署花蓮分署提供)