萊豬到底是政治問題還是健康問題

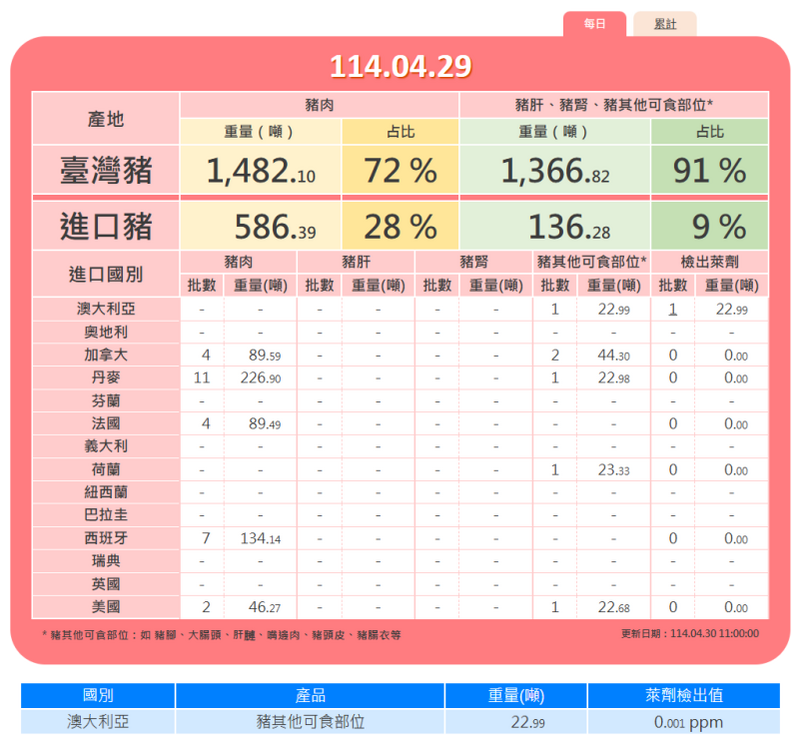

近期澳洲進口豬肉驗出萊克多巴胺的新聞,從2025年4月29日豬肉儀表版網頁上可見,一批22.99頓的澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺0.001ppm,因未超過容許量0.01ppm,依規定放行。而在野黨對於萊豬一案則非常有意見,在野黨質疑政府開放萊豬進口,不惜犧牲國人食安健康和廣大豬農權益?不標示、不公布萊豬流向,是為了對美對等關稅談判先行讓步、試水溫?,要求公布流向,不允許食安搞黑箱。

(圖源:pexels圖庫)

關於萊克多巴胺的介紹,筆者個人先前的文章已經介紹過相關的基本資料,那在這裡也進一步分享相關知識:

一.首先大家對於風險應該要有認識,有許多的國家是開放使用萊克多巴胺的,只要進口豬肉,就有機會含有萊劑,驗不驗得出來,而驗出來是否在安全容許量以下才是重點,而所謂的安全容許量在台灣的法規其實非常嚴格,比國際組織訂定的標準更高,而驗到有萊劑的豬肉又占總進口豬肉非常低占今年進口量的0.15%,實際上食用到的機率又相對低很多。但由於「萊劑」被視為與毒物掛鉤的象徵,加上政治與媒體操作,讓民眾對其產生過度恐慌。這種「零風險預期」與科學風險容忍原則存在嚴重落差。

(圖源:食藥屬豬肉儀表板網站)

二.雙標問題:為何美牛沒事、萊豬卻被打成敵人?不只有豬肉是允許使用萊劑的,進口牛肉在美國當地也是允許使用的,因此牛肉也有訂定容許標準,進口牛肉也會殘留萊克多巴胺,但目前完全沒有任何討論,而台灣人又超級愛吃美牛,相對於豬肉的爭吵的熱度,顯得有點諷刺,沒有人在意,大家也吃得很開心。政治操弄下,豬肉議題更容易成為政治對立工具,缺乏食品科學素養與風險溝通教育所導致的集體焦慮。

(圖源:photoAC)

三.有進口就需要管理,台灣會從世界各地進口許多的肉品進來,而萊克多巴胺因為有其他國家會使用,在台灣就必須訂定容許標準,否則沒有管理反而更可怕。全球化貿易之下,台灣作為高度依賴進口的市場,不可能完全避開所有含瘦肉精產品。如果沒有訂定明確標準與管理機制,才是真正的風險所在。且若全面禁用,恐影響貿易談判、降低國際信譽。

因此,現行做法為:訂定「嚴於國際」的殘留容許量,建立「批批檢驗+抽驗機制」,要求「產地標示」,讓消費者有選擇權。問題在於,執行落實與資訊公開是否到位,如進口批次的流向、產品來源的清楚標示等,這些直接影響民眾信任。

回顧這次澳洲豬腳事件,提醒我們:「科學風險不等於零風險,政治風險遠高於食安本身。」面對含萊肉品的進口,政府不僅要強化監管,更應提升:食品資訊公開程度、風險溝通與科普教育、消費者選擇權保障(如標示清楚)。唯有如此,才能真正走出「萊豬政治化」的迷霧,讓食安回歸科學與制度,而非恐懼與對立,而真正落實標示,避免蓋牌,讓民眾能有自由選擇,如此一來,民眾如果真的必喜歡進口豬肉,勢必進口商也會減少進口,而民眾也能減少食用到的機率(雖然牛肉大家吃得很開心)。